SHIRAKAMI – SANCHI

白神山地とは人間との関わり

RELATIONSHIP WITH PEOPLE

人と自然、あらゆるいのちが

共に生きる森として、後世へつなぐ

縄文時代縄文の暮らしを支えた、白神の森の豊かな資源

近年、白神山地周辺では、津軽ダムの建設に伴って多数の縄文遺跡が発見、調査されています。その結果、白神山地のふもとでは縄文時代の長い間、定住していた集落があることが分かってきました。

遺跡からは栗やトチノキなどの種子が多く見つかっており、木の実やキノコなどを食べ物として積極的に利用していた暮らしぶりが窺えます。また縄文晩期以降の土壌には、水田雑草が見られることから水田として開墾されたことも推測されます。石の矢じりや石槍の存在からは、冬には狩猟を行った縄文人の姿が浮かび上がり、マタギの背景はすでにこの時代に築かれていたと言えるかもしれません。

このように、木の実や山菜をとる場所としても、狩りや魚を捕まえる場所としても、古来より白神山地周辺は人にとって暮らしやすい豊かな環境だったことが想像できます。

マタギ人と自然の調和を大切にするマタギの哲学

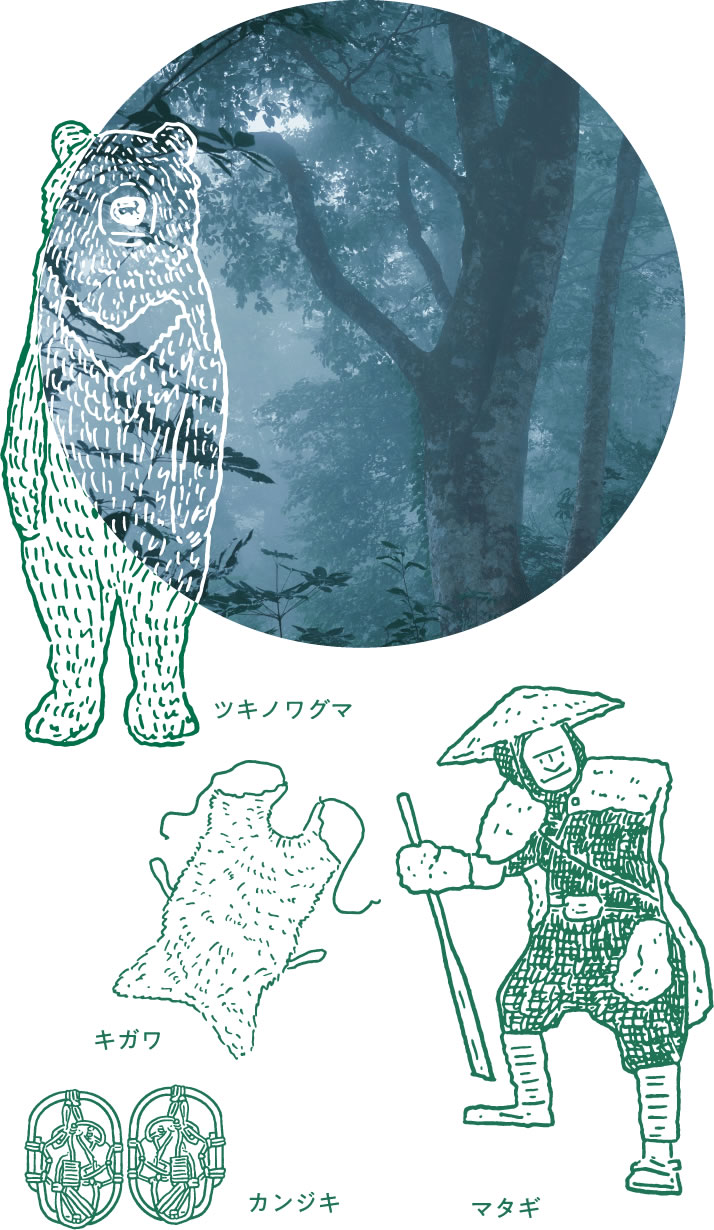

白神山地の歴史は、人の関わりによって守られてきた歴史でもあります。その代表がマタギ。山の神を信仰し厳しい掟に従って猟をする人々のことで、シカリと呼ばれる頭領を中心に十数人を一団として、熊の他にウサギやイワナも獲物としました。

彼らには山と付き合うための独特のしきたりがあり、例えば熊を狙うのは冬眠明けの4月末頃からの2週間だけ。これには、山の恵みを取りすぎず必要な分だけいただくことで山が回復できるように「休ませる」意味があります。そして仕留めた熊は肉としてはもちろん、熊の胆と呼ばれる胆嚢は薬になり、毛皮は絨毯や防寒着として使われ、そのほぼ全てが生活に活かされます。そんな山の神からの授かりものである熊にせめて苦痛を与えないようにと一発で仕留めるため、撃つときは「鬼」になり、猟をするたび「また鬼になる」ということから、「又鬼(マタギ)」と名付けられたという説も。

熊に限らず、春には山菜、夏には川魚、秋にはキノコ、冬にはノウサギと、狩猟・採集を脈々と繰り返しながらも、この地の人々は森の恵みを取り尽くさず、増やしすぎず、調和を図りながら暮らしてきたのです。

森林の利用利用、開発、そして保護へ

近世、白神山地周辺に暮らす人々は生業として薪炭づくりを盛んに行っていました。青森県側の山地では、薪用のブナを暗門川で弘前城下まで流送する仕事が行われていたり、また多くの村民が炭焼きに従事した西目屋村では、男は山の炭焼き小屋に寝泊まりし、女が焼いた炭を徒歩で運びおろすという暮らしが営まれていました。

近代まで長らく地域の需要に留まっていた白神山地の森林の利用ですが、明治に国有林となり特に大戦が開戦してからは伐採量が激増。また終戦後も燃料不足を補うために大規模な伐採が続けられた結果、人手が入る範囲はすっかり二次林としてのブナ林が広がることになってしまいました。

高度経済成長期を迎えると、さらなる木材需要の増大に対応するために広範囲での皆伐計画が進められましたが、昭和40年代後半、公害問題や自然保護への国民の関心が高まる中で、択伐への転換や保安林の指定、原生的な天然林等の伐採を禁止するなど、ブナ林の保護の動きが加速。また周辺住民による自然保護運動の後押しもあり、原生的なブナ林が維持されている森の奥地は、かろうじて伐採を免れました。こうして1992年には環境庁が「自然環境保全地域」に指定、1993年にはユネスコにより世界自然遺産に登録される運びとなったわけです。

時代を通して、ふもとの人々を中心に様々なかたちで活用されてきた白神山地。原生的なブナ林が残されたことの価値はもちろん、人間の活動と生態系とのバランスが縄文時代から数千年にわたって保たれてきたことが白神山地の重要性であり、未来に向けて人と自然との共存を考える上で多くの教訓とヒントをくれる森なのです。

■白神山地の成り立ちアニメーション

おふたりに白神山地のコト

教えていただきました

- Scholar

- 国立大学法人弘前大学

農学生命科学部

白神自然環境研究センター

中村 剛之 教授

- 国立大学法人弘前大学

農学生命科学部

白神自然環境研究センター

山岸 洋貴 准教授